江苏省第四届红色故事宣讲大赛

“我和我的故事”选手展示

为讲好江苏典型模范的故事,本届红赛选手们不仅查阅了海量的材料,更是沿着典型模范的足迹,寻访他们的奋斗历程,感悟初心使命。他们书写的一系列“我和我的故事”,成为红色故事生动的“番外篇”。

淮海战役烈士纪念塔(馆)讲解员

王 婷

三十四载风雨,八千里路云月。从黄海之滨到彩云之南,为了更多孩子走出贫困,一批批海安教师接续跋涉走进大山,远赴云南宁蒗县支教。34年的支教行动,开创了东西部教育合作先河,探索出“扶贫必扶智,治贫先治愚”的支教扶贫之路,为建成民族地区教育强县、建设小凉山地区“最美彝乡”、实现宁蒗地区各族人民整体脱贫作出了重要贡献。

启程● ●

盛夏八月,伴着清晨温暖的阳光,我和小伙伴们一同驱车前往400公里外的海安,去拜访一支特殊的支教群体——海安赴宁蒗支教教师团体。在宁蒗,当地人尊称他们为“海安舅舅”,多年的坚守与接力,到底“海安舅舅”靠什么“俘获”宁蒗人民的心?34年支教的背后,又深藏着哪些感人至深的故事呢?一路上,我在思索,也在期待。

初识● ●

也许是教师这份神圣的职业本身散发出的气质,初次见到几位老师,我倍感亲切,温暖、阳光、积极、乐观、朴实、热情……他们是不同的老师,他们又是一样的老师。

聆听● ●

在采访学习的过程中,我就像一位学生坐在老师的膝旁,静静地聆听属于他们“青春”的故事。有的老师去了5年、有的去了7年、还有的一去就是十几年。他们将海安先进的教育模式带到了落后贫困的宁蒗彝族自治县,让教育资源逆流而上,开启了东西部教育扶贫合作的先河。

感动● ●

“君住长江头,我住长江尾”。在“听课”的过程中,我数次感动落泪,支教的路并不好走,“闯三关”是每一位老师的必修课:生活关、语言关和学习关。由于宁蒗地处滇西北横断山脉中段,平均海拔2800米,吃饭饮食成了大问题,吃着煮不熟的面条、喝着从山上接下来的浑浊水,周开稳老师回忆:“当时最开心的事就是下雨,每到下雨,家家户户都拿桶来接,因为这样就可以喝上干净的水,实在困难的时候,当地政府会用消防车送水,每家每户接上一桶。”景宝明老师回忆,自己的女儿三岁就学习洗衣服,可她分不清洗衣粉,错把白糖当做洗衣粉。想到这些往事,景老师不禁落泪。

一说起自己的学生,每位老师的脸上都洋溢着幸福、骄傲的笑容。时任教导主任的景宝明,还一直保存着当年的成绩记录表,他向我一一介绍,虽然支教已过去多年,但景老师依然清晰地记得每一位同学的名字,记得他们调皮捣蛋的趣事。听着景老师的讲述,我内心满是感动。

“爱是不需要回报的,爱却能得到回报”。在宁蒗支教期间,海安老师的子女也受到了当地人民的照顾,第五轮支教老师曹江、刘春月夫妇的女儿生病期间,宁蒗人民尽心尽力,用暖心的举动温暖着他们的心。支教的路难走,但正是因为这种双向的奔赴,让“宁海之约”到“宁海模式”再到“宁海效应”,创造出一个又一个奇迹!他们用微光,照亮了大山里的娃,让他们有机会、有能力去看看这美丽的世界!

传承● ●

如今,“宁海效应”已经有了新的内涵。说到对支教生活的感想,老师们朴实无华的话语再一次拨动了我的心——“无怨无悔”、“我只是做了我应该做的”、“感谢宁蒗的人民”、“不求人人升学,但求人人成才”……

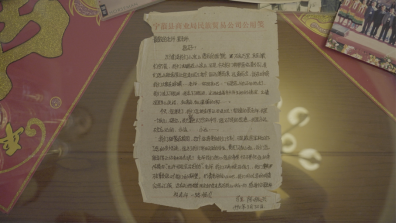

采访的最后,我邀请每一位老师对着镜头说说自己的心里话,看着他们温暖慈祥的面容,听着他们质朴的语言,我深深感受到“海安舅舅”的精神与魅力。对我来说,这已经不是一次比赛,而是一次用心用情的讲好故事的宝贵机会。

感恩● ●

为期两天的采访,收获满满,感恩很多,谢谢一路以来提供诸多帮助的海安市委宣传部的各位领导、谢谢顶着炎炎烈日为我介绍的讲解老师、感谢每一位接受采访的“海安舅舅”、更感谢大赛组委会给了我一个走进江苏“时代楷模”的机会!

回家的路上,我又想起了泰戈尔的话:“只管走过去,不必逗留着去采了花朵来保存,因为一路上,花朵自会继续开放的。”

八月,我们南京见,一起听一听“海安舅舅”的故事......