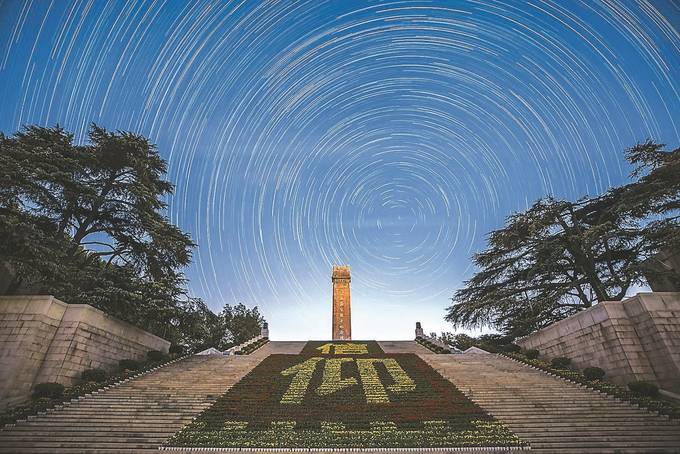

雨花台烈士纪念碑、中共代表团梅园新村纪念馆、渡江胜利纪念馆……南京6个红色地标,100根灯柱冲破夜空,用一城璀燦庆祝中国共产党百年华诞。

南京,一座拥有悠久历史和光荣传统的城市,处处见证着中国革命、建设和改革走过的伟大历程。根植于城市血脉的红色基因,激励着一代代共产党人为国家独立和民族复兴英勇斗争、忘我奉献,镌刻下一段段为国为民、创新创业的奋斗篇章。理想之火,点燃红色之城;信仰之光,照亮奋进之路,站在新的历史起点,南京永续百年薪火,迈向更加波澜壮阔的新时代。

红色印记 雨花英烈精神丰碑屹立

“永远的别了,祝你们早日成功。未来的世界终归是我们的!”南京雨花台烈士纪念馆展厅里,一本蓝色笔记本的泛黄纸张上,记录了这样一行字。日记的作者是贺瑞麟,曾任共青团南京市委书记,在19岁的花样年华慨然赴死。日记中,贺瑞麟烈士记录下了临刑前一周的心路历程,以及一幅简笔画——一个五角星中写着“雨花台”三字,表示已做好随时牺牲的准备。

巍巍雨花台,英雄纪念碑。近百年前,雨花台这座南京城南的山岗成为中国革命者的殉难地,难以计数的英烈牺牲在雨花台,他们之中今天能够查到姓名的有1519位,留下的照片总共只有100多张。

从2011年开始,雨花台烈士纪念馆为陈列馆改造启动大规模史料征集,寻访人员奔赴北京、上海、云南、贵州等近20个省市,对话60余位雨花英烈亲属,进行抢救性的口述史采集,挖掘出很多鲜为人知、催人泪下的故事。过程中,寻访人员发现,当初的这群“年轻人”多数出身富裕家庭,受过良好教育,其中不乏留洋的博士,本可以过着安逸的人生,但他们却选择了充满艰险的革命之路。这些雨花英烈,牺牲时平均年龄不足30岁。

他们,为了什么?

答案,就“藏”在雨花台烈士纪念馆里——“浪迹江湖忆旧游,故人生死各千秋。已摈忧患寻常事,留得豪情作楚囚。”这是牺牲时年仅36岁的恽代英的“绝命诗”;一张已然模糊的黑白照片旁,镌刻着一段情真意切的话语,照片的主人公是“雨花十六巾帼”之一的丁香烈士,她牺牲后,丈夫阿乐写下“情眷眷”的誓言;临就义前两天,邓中夏给党组织留下最后一封信:“同志们,我快要到雨花台去了,你们继续努力奋斗吧!最后的胜利终是属于我们的!”……一张张照片,让英烈形象更加有血有肉;一份份手稿,让信仰之光照得更亮更远。

心中有信仰,脚下有力量。这种信仰历久弥新,创造了从“小小红船”到“巍巍巨轮”的人间奇迹;这种力量历久弥坚,贯穿中国共产党百年奋斗史,又如火炬灯塔般照亮行进中的伟大新征程。

日前,江苏大剧院音乐厅里,一场大型原创交响组歌演出《雨花台——信仰的力量》震撼上演。2016年加入“小雨滴”雨花台志愿讲解队南农分队的李歆在朋友圈写下观后感:“当个人命运与国家命运交织、人格力量与真理力量结合,在雨花英烈们短暂的一生中,支撑他们矢志不渝、舍生取义的,就是信仰的力量。”

初心感悟 高温窑炉炼就“红色工匠”

50多摄氏度的车间,1000多摄氏度的加热元件,1400摄氏度的窑炉……久吾高科的窑炉车间,戎宏斌几乎每天都要接受这样的“烤”验。22年,从帅气小伙到中年大叔,从“技术小白”到“蓝领专家”,这段在窑炉边的“无悔青春”,时刻闪耀着共产党员的初心。

时光回到1999年,戎宏斌从老家镇江丹阳来到了浦口经开区,入职久吾高科,常年保持50多度气温的窑炉车间是他的第一站。让戎宏斌惊讶的是,为保证窑炉稳定运行,需要定时更换加热效率不高元件,“加热元件超过1000摄氏度,每天要换五六次,每次半小时,一趟下来,人像从水里捞出来一样。”更让他没有想到的是,这种最苦最累的活,往往都是车间里的党员冲在最前。

“从那时开始,我就下定决心向党员学习。”一颗种子在戎宏斌的心里生根发芽——入党。但他清楚,入党不能靠空想。戎宏斌的可贵之处,在于他学历虽然不高,但工作起来玩命,没事就钻研窑炉。

高温窑炉每次重启都会报废一批加热元件,必须常年保持运行,一天都缺不了人。一连好几年,戎宏斌都是在窑炉边吃的年夜饭。传统的梭式高温窑效率低、稳定性差,他边干边学边查资料,设计了一套全自动高温窑炉方案交给公司。新设备引进后,他又带着同事们安装调试,3天就顺利投产,现在生产效率提高了20%,产品合格率提高了10%。

2015年,42岁的戎宏斌终于圆梦,在党旗前许下铮铮誓言。“一辈子也忘不了入党宣誓的场景,热血沸腾、心潮澎湃。”他说,作为一名共产党员,就是要时刻牢记使命,在平凡岗位干出让别人服气的活,亮出争一流的精气神。

六易寒暑,戎宏斌现在已是陶瓷膜事务部车间副主任,但当初的诺言却从未敢忘却。膜管生产管理体系、陶瓷膜管端头除胶工艺、陶瓷膜管防碰擦损坏措施……这些年,他在技术革新的路上越走越远。

“激动啊!这是多少人一辈子的梦想啊!”今年4月,戎宏斌荣获“全国五一劳动奖章”,这位只有高中学历的“红色工匠”,迎来了“高光时刻”,“把荣誉当作新的起点,坚定信念跟党走,撸起袖子加油干,让我们的陶瓷膜管成为响当当的中国品牌。”

使命践行 71岁老书记的“虚荣心”

“一刻儿也不能忘记群众,要让老百姓日子越来越好,这就是我们作为一名老党员、作为村里带头人的使命。”站在栖霞区栖霞街道东阳社区办公室里,71岁的社区党委书记石尚锦仍是干劲十足。环顾四周,昔日的村庄已经拆迁,村民四散在各处过渡。“人分散了,但心还是要聚在一起,这里的村部就是大家的依靠。”

今年3月13日,东阳村居民委员会选举,大家从各处赶了回来。石尚锦高票当选,书记、主任一肩挑,“2280多位选民,3票弃权,2票反对。这个结果让我很自信。”在东阳工作了42年,干了27年书记,石尚锦一辈子都在村里,如今是栖霞区年纪最大、资历最深的村书记。

1994年1月,石尚锦“临危受命”,成为东阳村民委员会书记,村里负债17万多元,是栖霞镇最穷的一个村,“发展集体经济是第一要务,我们像燕子衔泥一般,积少成多。”卖黄土、烧水泥,赚了第一桶金,然后盖商品房、建村级农贸市场、盖集体厂房……红火的时候村里入驻40多家企业,集体资产过亿元,每年厂房、土地、利息等“刚性收入”达800万元。

“实践证明,走共同富裕道路矛盾就少。”上任第一年,村里经济有了起色,石尚锦做出了一个大胆的决定——“减免”农业税,由村里代交。2006年开始,村里开始给老人发放生活补助。村里刚过60周岁的老人指着时年56岁的石尚锦激动地说:“你比我儿子还好!”逢年过节,东阳社区居民都会到“村部”赶大集、领福利。今年春节,每个社区居民领到1000元现金,还有一份丰厚的年货。

如今的石尚锦,经常被邀请去给年轻社区书记讲课,他的经验精炼接地气:“支部书记肩挑连两头,上要对得起组织,下要对得起群众。” “当书记要让群众活得精彩,组织的工作才会真正出彩。”……2015年,石尚锦被省委组织部评为“江苏省‘吴仁宝’式优秀村书记”。

老骥伏枥,志在千里。老石原本有个“亿元村”的梦想——就是把集体账面资产从大几千万元做到过亿元。但计划赶不上变化,村里被开发区整体征收了。“这里未来要有更大的发展。作为党员,我们要服从大局。”石尚锦的“二次创业”受挫了,但干劲一点没有丢。

“我这辈子‘虚荣心’很强,不能干得比别人差,丢人。”石尚锦说,村民拆迁复建房就在栖霞山麓的红枫片区,将来和居民一起住进了新房,就要协力打造一个更好的社区。“到时候,我们新社区在街道里排名,还是要当第一。”