编者按:

徐霞翔的《恽代英革命“圣人”形象溯源》一文,主要探讨国民革命前后恽代英革命“圣人”形象起源问题。本文从中国传统文化视域考察“五四”新文化时期恽代英的个人性格特质,以及对其后来革命道德人格形成的潜在影响,尝试从较长历史时段考察往昔研究者所忽略的“历史传统”“偶然性”“非理性”等层面内容,从一个文化路向检视恽代英革命“圣人”形象生成的传统“依赖”及其衍变理路。徐霞翔认为恽代英革命“圣人”形象并非共产革命中“普遍主义”式的革命人格形象,更多的是恽代英的道德理想精神下超越的“圣贤型”性格的自然逻辑延伸,也即中华优秀传统文化中的道德理想主义在革命年代的一种特殊再现。很大程度上,恽代英革命“圣人”形象是中国传统儒家道德理想主义与列宁式政党革命道德互为形塑的产物,亦适应了中国近代革命动员的需要。

本文原载《鲁迅研究月刊》2020年第2期。

作者简介

徐霞翔,男,中共党员,历史学博士,南京市雨花台烈士陵园管理局雨花英烈研究院智库办主任、副研究馆员,主要从事中国近代史、中共党史研究及科研管理等工作。

恽代英革命“圣人”形象溯源

国民革命前后,恽代英展现了一连串令人瞩目的革命道德特质:理想主义、果敢姿态、苦行主义和牺牲精神。由此,恽代英革命“圣人”形象逐步凸现,这种革命“圣人”形象的要义在于:为了正义事业,个体具有忍耐、苦行和牺牲的超越世俗的道德精神。在关于国民革命时期恽代英的相关研究中,有的学者或注重对国民革命中恽代英的事迹考察,梳理了恽代英在国民革命前后的一些革命活动轨迹【1】(此为注释,具体参考文末),或对恽代英与其创办和主编的《中国青年》进行考察,探究恽代英如何利用该刊物进行革命思想动员【2】,或对恽代英的国民革命思想某些层面进行探讨分析【3】,上述研究从不同维度展开研讨,为国民革命时期的恽代英研究的深入奠定了一定基础。但总体而言,上述研究仍然属于传统“革命史范式”,将研究对象作为一个党史人物来观照分析,缺乏社会史视角对研究对象进行多元立体考量。近年来,有学者主张“新革命史”研究,强调开拓新的研究视点(如话语、符号、象征、形象、心态等),增加革命史的分析视角,从而深化历史认识。【4】本文着力考察五四新文化时期恽代英的个人性格特质,以及对其后来革命道德人格的潜在影响,尝试从较长历史时段考察往昔研究者所忽略的“历史传统”“偶然性”“非理性”等层面内容,探究恽代英革命道德人格形象的生成逻辑。

01 “圣人”形象

与恽代英走得最近的同为职业革命家的萧楚女曾评价他说:“像代英这样的人,在古往今来的圣贤中,只有墨子倒有点像,代英就是当代墨子。”【5】一定意义上,恽代英的苦行救世形象与墨子的摩顶放踵以利天下形象的确较为契合。在大革命期间,很多进步青年是呼唤着恽代英的名字走上革命道路的。“在大革命前后的青年学生们,凡是稍微有些进步思想的,不知道恽代英,没有受过他的影响的人,可以说没有。”【6】即使在恽代英牺牲41年后,深受其影响而走上革命道路的匡亚明曾回忆,“现在一提到他的名字,我脑子里就浮现出一个生动的形象:瘦小个子,灰布窄袖大褂,戴一副度数很深的眼镜,讲话声音宏亮,咬字清晰,演讲时好用长句,有时一句连续数十字,鼓动力很强。【7】”如果说恽代英在国民革命中是以青年革命导师的形象而出现,那么在国民革命后,恽代英的革命“圣人”形象似乎尤为耀眼。

1927年春夏之交,蒋介石、汪精卫先后发动政变,恽代英力主用武装暴动来还击。当时,周恩来、恽代英等已做好起义的准备,而带有共产国际指示的张国焘却犹豫不决。张国焘后来在《我的回忆》一书中就提到南昌起义前夕,他在九江与恽代英等举行会议,传达中央常委会议的经过和决定以及恽代英情绪激昂的一幕,甚至张国焘还提及,恽代英曾威胁过他说,如果他再动摇人心,就要打倒他。【8】

面对恽代英的发怒

张国焘回忆:“恽代英这种愤怒的发言,曾使我为之变色,他平时是一个正直而有礼貌的人,对我一直很友善,对人没有私怨,没有与人竞争的野心,在共产党人中素有‘甘地’之称。我听他这些话,当时百感交集。他坚持暴动,显然积压已久的愤慨到此时才坦白发泄出来。”【9】

从上可知,对正义事业的坚持是革命“圣人”的首要品质,且至少在1927年7月,恽代英在中共党内已有圣雄“甘地”之称。【10】

恽代英的“圣人”形象不是“小众”的,很大程度上是广大官兵的“共识”。南昌起义后,部队冒着酷暑南征。沿途老百姓大多逃离,部队的供给极其困难,开小差和落伍的近三分之一。张国焘回忆:“当时行军的速度,不算很快,然而已使部队疲乏不堪,特别是一般文质彬彬的知识分子,显得垂头丧气。振作士气的政治宣传工作,无法进行。负这一方面责任的恽代英常抱怨说:一般干部,走路累得要死,还有什么气力‘卖膏药’?沿途占住民房、拉伕、征粮,弄得老百姓鸡飞狗走,宣传又有甚么效力呢?政治工作人员,本身就不振作,怎么还能振作士气呢?……因此,他决定以身作则,光着头,赤着脚,在酷热的太阳下前进。他的换洗衣服已丢掉了,身上穿的一套粗布军衣,弄得污秽破烂不堪,肩上搭着一条供各种用途的长布手巾,满身晒脱了皮,又黑又瘦,任何人看到他,都要叫他一声‘甘地’,他这种作风,当然也有不少的追随者。这使一般士兵们大受感动,往往有人惊叹:‘那些大委员们,比我们更能吃苦些……’这就是当时最显著的政治工作。”【11】不得不承认,光头布衣,生活简朴如苦行僧,靠自我牺牲来赢得政治追随者,恽代英的确与甘地有诸多相似之处。

其实,恽代英的革命“圣人”形象是一以贯之的,可能正因如此,恽代英的革命“圣人”形象才具有难以言喻的道德感召力。广州起义失败后,恽代英曾对他的战友表达为了革命胜利,为了理想社会的实现愿意付出任何代价。【12】“圣人”之所以为“圣人”,正在于其对一种正义理念的坚守和对死亡牺牲的超越情怀。作家茅盾曾用“灰布大衫”调侃戏谑恽代英【13】,亦承认他的革命“圣人”形象并对其牺牲深表惋惜之情:“代英刻苦宽厚,无丝毫嗜好,未尝见其疾言厉色,有朋呼之为‘圣人’。终年御一灰布长袍,不戴帽。体貌清癯,而精力过人。横遭摧折,不得展其报负,是亦中国革命一大损失也,呜呼!”【14】中华人民共和国成立第二年,1950年周恩来为纪念恽代英牺牲十九年题词,【15】对恽代英的革命道德人格予以高度肯定。

总而言之,不管是萧楚女将恽代英类比为“当代墨子”、张国焘认为恽代英在共产党人中素有“甘地”之称,还是茅盾等人对恽代英的“圣人”称谓,都凸显了国民革命前后恽代英的革命“圣人”形象是已然成为一种革命标识。然而,为何恽代英独具革命“圣人”形象?恽代英革命“圣人”形象是否与其传统文化底色以及个人性格因素存有联系?因此,探讨恽代英革命“圣人”形象的生成逻辑,若从传统文化视域对其五四新文化时期的个人性格特质进行追溯,或许能从一个路向检视到其革命“圣人”形象的起源。

02 道德“先知”

在信仰共产主义之前,恽代英大致是作为一个温和的道德理想主义者的形象而出现的。如果说恽代英性格中有一种最为鲜明的引人注目的特质,大概就是他性格中的道德“先知”特质。冯友兰曾将各种不同的人生境界划分为四个概括的等级,【16】以此标准,恽代英可谓已经达致道德境界。很大程度上,恽代英的道德“先知”特质性格是以他对道德的功能价值有着令人惊叹的执著认同为前提的。1915年12月,恽代英在《文明与道德》一文中提出,“故将来之世界,在道德界之价值,或如哲学家所述之具足生活乎?或如宗教家所述之末日世界乎?皆视现今人类之行为而判定之。吾望有志之士,善用其由文明进化所得之智力,群出于善之一途,使道德有进化无退化,以早促黄金世界之实现也。有志之士,可以起矣。”【17】这里,恽代英以进化论为理论工具,从文明与道德的关系入手,对“以为道德无进步亦无退步”、“以为道德随时代而退化”、“以为道德随时代而进化”三种说法进行了逐一评价,并表达了凭借道德进化——善势力的增强——进而实现天下大同式“黄金世界”的热切期盼。

1917年1月7日,恽代英在《社会性之修养》文章中提出,中国社会事业不能振兴的原因在于公德、公心、诚心、谨慎、谦虚、服从、礼貌、利他等八德之不具。【18】恽代英认为,上述八德“皆吾人从事社会事业所应有之德行,即所谓修养社会性所应注意者也。八者非即所谓社会性,然社会性以此八者而后发达。吾人之背此八者而行,以遏灭社会性久矣。今苟悟救国不可不恃社会事业,为社会事业不可不恃社会性,则必于此八者加之意,力反以前行为,庶几犹有望也。”【19】尽管恽代英在文章阐述的过程中,一些话语体现了一种愤慨的民族主义情绪,但仍然对西方的礼制道德保持了谦逊的态度。【20】总的来说,在恽代英看来,道德不仅与社会性以及社会事业的发展有关,更与救国——政治事业——密切相关,根据他的逻辑推演,假若个体舍弃上述“八德”的规范,那么该个体不仅是一个无益社会的人,而且是一个非爱国者。

如果说恽代英对道德在社会文明进化中的作用有夸大之嫌的话,假若了解他的“道德万能论”,那么一定会相信恽代英对前者的判断是发之于内在心灵的思想逻辑产物。4月24日,恽代英偕朋友在高等审判厅旁观选举诉讼案后,他在比对法律与道德的社会功能方面大发感慨:

法律之为物,今人多重视之,然从各方面皆足见其无存在之价值。

一、法律不能治巨奸,所谓窃钩者诛,窃国者侯。

二、法律救道德之穷,然道德万能,实无待法律以救穷者。凡法律能收之功,道德皆能致之。

三、法律虽密,比之人事终不能尽,其不能尽者,奸人即犯蹈之,律所未具,不能罪也。

四、法律可自由解释,即易启舞文之弊,然无论何国,法律终不能十分全备,不须解释。

五、常人以道德为治,乃做不到。不知此言道德非必欲人人为圣贤。但能如乡党自好,乃至乡愿,皆废弃法律而不为非者。【21】

在恽代英看来,道德不仅是万能的,而且是有尊严的。6月1日,恽代英作《论道德之尊严》一文,【22】尽管已经无法知晓该文的文本内容,但是从该文标题即可推知,恽代英对道德的尊严大概是极为推崇看重的。恽代英时常对身边的友人予以道德教导,12月11日,他对友人聘三(汤济川)等言,“吾人不必求何等高大之善,容有他人所谓善而不为我所赞成者,然吾人良心之所谓善何如乎。吾人能一一践履良心之所谓善,一一避免良心之所谓恶乎?夫如此且不能,可见吾人之能力太薄弱,可耻矣。”【23】12月14日,他对友人寿民(喻进贤)言,“凡人自己发现过失,即甚不易。过失发现,而不立改,则浸假又淡忘,不知经若干日而始又发现矣。故有屡经发现之过而必经月始改,经年始改。及即改矣,屡始悔以前经年、经月陷溺于过失之可怜,然已嗟无及矣。然则可不痛自鞭策乎。”

最后恽代英提出,“然则,欲进德者不决断,不勇猛,将待谁乎?”【24】恽代英内心深处很可能存在着一种奇妙的道德使命感,1917年2月11日,他即在日记中反省道:“上学后注意谦恭,切勿以引导人自任。”【25】这种使命感驱使他恪守传统道德修为,并以道德“先知”形象呈现于世俗世界,推动其周围人们的道德精神的净化和纯洁。不难想象,在互助社这个道德群体中,作为主要发起人和道德标杆的恽代英是该社团当之无愧的灵魂人物。尽管此后余家菊对恽代英在互助社中的道德话语强势地位颇有微词,认为恽代英应该多容他人发言,【26】但恽代英在社团中的道德威信是毋庸置疑的。

1918年4月3日,恽代英在给瞻叔(凃允檀)的信中提及自身获致同人信仰并常时聚集的原因:“(一)以自己真人格示之。(二)以赤心血诚之语言感化之。(三)以大公无我恒久不懈之精神灌注之。(四)□功效由此可悟,中国人之合群见面少,谈话之机会少,观摩之机会少,再加以不诚心不公不正之言语、态度、思想,此所以永无良结果也。”【27】由此不难发现,恽代英对于道德层面的自律,有较为深层的思想考量。恽代英不仅自身践行道德自律,还对传统的道德规范进行通俗化的阐释解读,形成切合实际情形的道德要求。例如“集义”一词,一般是指行事合乎道义。5月3日,恽代英联系传统儒家所谓大丈夫的标准对“集义”进行解释,“余意集义者,即在小事中常用奋斗功夫也。如吾人言富贵不淫,且看今日能否为一饮食、一恭维,作良心所不愿作之事否。言贫贱不能移,且看今日能否不为少数金钱或小地位而枉道求之否。言威武不能屈,且看今日能否不为一种威吓或压迫而自丧所守否。在小处不能不犯过失者,其在大处犯过失必矣。小压迫小引诱即能胜过,在大压迫大引诱中能否胜过尚为一问题。如小处不能胜过,尚望大处胜过,岂非自欺之甚乎?胜过小者,再胜过较大者,再胜过更大者,此所谓集义也。不然集义仍是一句空话。”【28】

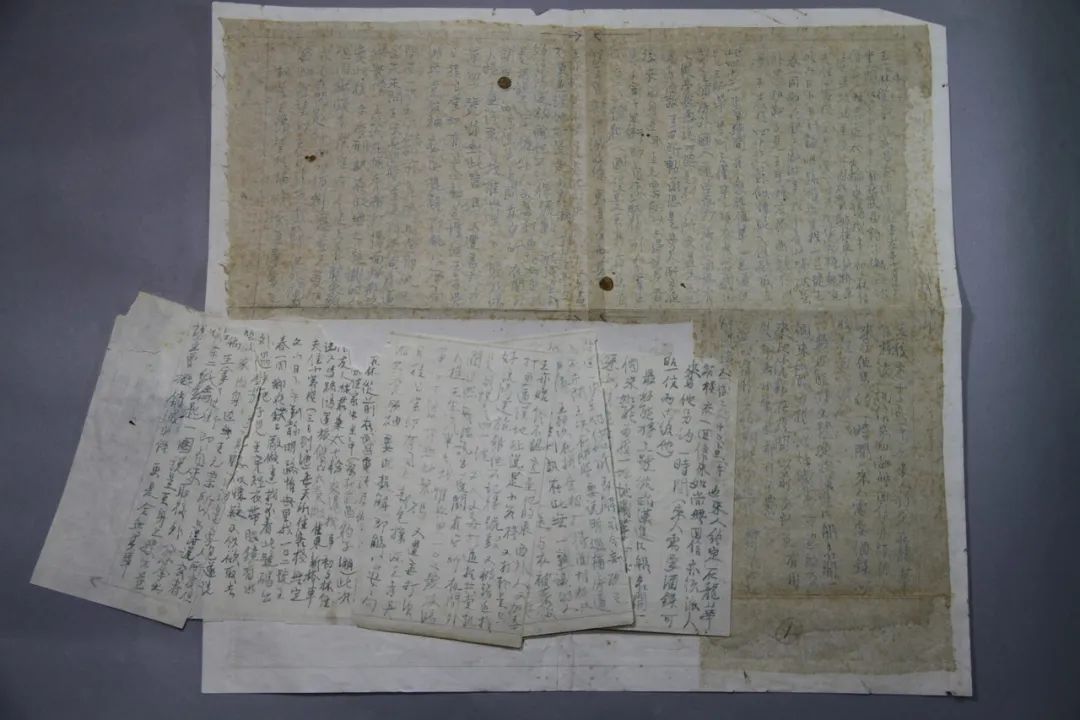

恽代英对“集义”的解释

一方面显示其具有中国传统儒家知识分子的难以割舍的道德理想情怀,另一方面也展现了其不自觉地欲成为道德“先知”的潜在热忱。

对于恽代英周围的人来说,丧妻后恽代英“不再娶”行为是一个怪异的举动,因此,想知晓恽代英的私人情感生活的人可能不在少数。5月18日,恽代英日记中提到,“又复初(张景武)令余讲不再娶事,其意可感”。对此,恽代英有自己的考虑,“至余不再婚之事,常好告人者,余有二意:一、以坚余践履之志,古之君子,耻躬之不逮而言不出口,固然。然固言未出口,因不耻躬之不逮者众矣。二、余将以坐言起行之成绩示人,以启人之对我的信心。余信谋社会事,必得社会之信赖,即此语余亦以告同人也。景陶谓余为公开的人格。此评,殊足为荣。”【29】对于余家菊(景陶)对其的“公开的人格”的道德评价,恽代英是颇为欣慰的,在日记中,恽代英对余家菊有多次较高的评价,如“余君大有思想”,“余君纯良能自约制,吾友亦吾师也”,【30】不一而足。从道德层面而言,“公开的人格”绝非人人可为,俗语讲人非圣贤孰能无过,若将道德人格放置于公共的空间,让世人的如炬目光聚焦于个体的方方面面,这可能是一种难以想象道德冒险行为,非有道德“先知”的气魄和内在的道德感召的驱动而不可。不管怎么样,恽代英对其道德学说是颇为自信的,似乎相信其道德学说存有一种内生的激励动力。“余之道德学说,愈接近困难而自励愈甚。自信不如他人之为说,专门自己立于不负责任之地位,或平时尽说大话,事到临头便图躲闪也。”【31】

既然具有“公开的人格”的道德勇敢和对其道德学说的乐观的自信,那么对同学友人进行道德品评则成为恽代英日常生活的一个组成部分,更何况成立互助社等社团的一个重要目的是“自助”,即通过集体主义式的批评与自我批评来提升整个群体的道德水平。从恽代英的日记中,多处可见他对同学友人的道德品评内容。1918年6月19日,恽代英对余家菊、林育南、刘仁静等分别评论道:“景陶思想颇密,亦勇猛。但学者气似稍重,于牺牲自己意见事,未免看得太重。”“香浦亦有硬肩背,好信用,但亦尚嫌委曲未尽其量也。”“养初坚决,能自苦,惜气不重,未能极意委曲以事天下。多正色斥呵他人之时,非与人为善之道。”【32】7月1日,恽代英再次对林育南、刘仁静等进行道德品评:“湘浦之勇进求益不伐”,“养初之向上、力学、忍让、助人,余所见惟一之能预备将来者”。【33】尽管恽代英基本上每天都在日记中进行道德反省,但值得注意的是,该天恽代英主动概述自身在互助社所改之过失:“(一)嫌恶人。(二)无恒之助人。(三)不忍耐。(四)不活泼。(五)忌妒。(六)忠告过激。(七)不热心国务。(八)能受言改过。(按:原文如此,是否遗字,待考)”【34】这很可能与互助社成员大多即将毕业有关。

作为道德“先知”,不仅要有能力评判人们的道德水准和道德层面方向,更为重要的是要从理论上解决人们存在的道德困惑,引导和重塑人们的道德信心。11月13日,在中华大学附中部七班的第一次修身课上,恽代英即以“我们为甚么不能实践道德?”为题展开讲授。【35】

恽代英首先提出

人们不能实践道德表现在两个方面:“一、不知利用道德的感情。二、欺骗良心。盖人类本有私心与惰性,所以对于牺牲与振作向上的地方,本有不易实践的处所,加之人每于是非已经明辩的地方,不能利用良心所付与的勇气,至最初一念却被利害关系混乱了,因此生出欺骗良心的弊病,以后越不知利用道德感情了。”上述两个方面的问题存在内在的联系,“不利用道德感情,便是不好善不恶恶,到欺骗良知,便以为善不足好,恶不足恶。这两件事互为因果,便将一个人完全捆在罪恶中间,无法自己救拔。”【36】

那么如何来解决上述问题,推动人们顺畅地进行道德实践?接着,恽代英指出三个方面的方法:

(一)凡事只从是非上想,只从大群利害上想,不要让这清明之良知参入个人私欲的关系。

(二)见既明确并顺着良心的命令实践他。

(三)不要欺骗良知未能实践的善,总不要让良心得安。【37】

“良心”是恽代英留下的文本中较为常见的道德词汇,很可能也是恽代英企望建立一个道德共同体的逻辑起点。由此不难看出宋明儒学特别是阳明心学对恽代英的深刻影响,正如恽代英在1919年7月8日在日记中所言:“我平日不菲薄孔子,而且有些地方和敬重他。但是,我很菲薄孔教徒,自然程、朱、陆、王等在外。”【38】

由上可知,恽代英在很多方面彰显了道德“先知”的禀赋特质,尽管这未必能解决中国近代知识分子群体所面临的意义危机,但其对道德的社会价值功能的发自内心的深深认同,毕竟为他的“圣人”气度奠定了一个可靠的道德基础。

03“圣人”心态

中国传统知识分子往往具有“修齐治平”式的儒家道德情怀:只有成为圣贤君子或道德精英,才能具有治国理政的资质和素养,从而实现天下国家与世界大同。与恽代英道德“先知”的性格特质相关联的,大概是他个人性格中让世俗的人们仰望并难以企及的“圣人”心态,这种心态至少在他就读中华大学期间已经显现。恽代英的“圣人”心态与其对自身智性的优越和思想的自负而产生的一种年轻人的自信不无关系:“吾自问于思想一方面有可赞叹之发达,古来有何人可以为比,当世有何人可以为比,吾殊不愿轻与之必也。……吾脑中有无数之新奇思想,作文可数年不愁无材料,且以经过事实观之,思想之日益发达有不及作为文章以告世人者。世人作文每乏思致,吾适与之相反。吾每自思,或吾之天才非人所及,古今中外无可相并者。”【39】正是因为年轻人对于自身智性上的自信,进而为其自身的感召力的增强创造了有力的条件。1917年3月12日,恽代英在日记中写道:“余近日精神颇悦易,自思近年之事,就主观言,不啻一部未完之成功史,就客观言,谓之为Inspirator of all who around﹝周围人们的鼓舞者﹞亦不为过。在家庭中,感于余而立志者有之,在学校中亦有之,在交游中亦有之,余之感化力终可谓伟大者也。”【40】

由上可知,恽代英已将自身视为“周围人们的鼓舞者”,这可能是因为以下的认知所决定的:“吾每悲同辈少年之不得善教养,以浇其天性,促其生机。吾誓必救此时或将来之少年,尽吾力以辅助之。”【41】不管如何,恽代英具有天然道德责任感的“圣人”心态很可能充盈于其心灵空间,并成为其认知世界和抒发情感的一个向度。

思想上的非凡与超群很可能是恽代英自我期许的一个重要因素。3月14日,恽代英在日记中再次强调:“吾自思他事不敢言,若云思想,中西名儒吾亦等夷视。吾有机会必须令全球称为精神界唯一之思想家,为人类解决一切未曾解决之问题。言虽夸,吾颇自信也。”【42】恽代英甚至还自信地总结道,“余自思可谓执成功之键者矣”,“环顾余子瞠乎其后,比较之余,不能不自慰” 【43】。4月8日,恽代英认为,“圣人之所为非必无奇异者,但不好奇不立异,故异于狂狷。如有狂狷之奇异,而又不好奇立异,是亦圣人矣。”【44】一定程度上,恽代英对于“圣人”的认知模式与传统儒家的中庸之道——不偏不倚、无过不及——有莫大的关系。正如孔子认为中庸是君子的“至德”,恽代英也认为,“圣人依乎中庸”。【45】4月22日,恽代英在读完明末诗人王次回一首描述自身孤寂潦倒的诗后,他日记中写道:“此五十六字,令余心悚然。反躬自问,愧汗交流。王次回之子固不肖矣,或吾之罪尚有过之。不速改,何以为人为子?大抵吾近来作事亦太偏于书于理,心情几枯寂如不复在人世。然竟一切忽略。”最后恽代英强调:“古之贤者,当不如是。”【46】恽代英从传统社会人子的道德责任角度进行道德自省,这是符合他一贯的严格的自我规范风格,但不容忽视的是其圣贤情结,即他内心深处的道德标杆正是上述“古之贤者”。

虽然经历结婚三天不过房一事,【47】但恽代英对旧式婚姻的反感并不影响其对感情的执着专一。1918年2月25日,妻子沈葆秀因难产离世,3月1日,新生儿(秀生)夭折。数日之内,恽代英最亲近的两人接连离去,他在悲怆中决意献身社会,引导社会:“人言细胞不死,自此儿夭,余与葆秀之细胞遂从此死矣。然余亦不悔,在此百劫世界中,正不差我二人之细胞,我能以力改造一般人之细胞,则一般人皆我之子弟,其细胞即谓为我之细胞亦无不可。惟无复我之细胞与葆秀之细胞相混合之新细胞,如是而已。”【48】此种舍己芸人的精神气魄非一般人所能具有,恽代英的“不悔”话语无疑显示了一种超越世俗的“圣人”气魄。该日,恽代英在悲痛不已中给亡妻写信(第一次致葆秀书),信中表达了对妻子的思念之情以及自身的高远志向和“圣人”情怀:“吾甚望汝能常见于梦魂之中。如能常见,如在生时,则尤善。然汝知予之志愿与欲愿,汝必不忍戕害予,亦必不忍任妖鬼戕害予。予尚将普济世间一切少年,汝能阴相予使予成功,则予名不朽,汝之名亦可以不朽矣。”【49】 4月20日,恽代英在回复凃允檀关于“有后”问题的回信中提到,“今决委身以扶助未来之青年,使我之精神灌注于一般可以长进之青年之中,即令代英无后,未必遂为世间无益之人。”【50】这里,恽代英具有炽热的使命感和发之于心的道德关怀的“圣人”心态溢于言表。妻子离世后,恽代英一如以往,一刻也没有放松对妻弟的教诲督促:“告仲清(沈光耀,恽代英妻弟)欲为非常之人,建非常之人格,必不可惮于用非常之力。圣人在未圣之前,初非知其必圣而为之,若以为未必圣而不为,则不能圣矣。”【51】不难看出,“圣人”已然为恽代英的道德标杆,其对“圣人”境界的追求是何等倾心与向往。

值得注意的是,此时的恽代英与基督教存在较为密切的关系,他不仅与基督教青年会联系紧密,而且经常阅读基督教类书籍。从恽代英的日记中,可以发现他从4月23日到5月4日,期间基本上每天都在阅读基督教书籍《完人之范》(或翻译为《耶稣的人格》)一书,可以想象该书或多或少会对恽代英产生潜移默化的微妙的人格影响。这点可由以下的事实证明:4月27日,恽代英阅读《完人之范》的得益如下:一切人格均须不摇不拔;个人之力可感动全世及未来。【52】4月28日,恽代英曾与其好友余家菊商量,准备仿照《完人之范》作修身日览法(淑身日览)。【53】5月4日,恽代英在日记中写道:“与景陶同作《淑身日览》,为警觉一般少年之用。”

其作法为:

(一)排列有力的格言。

(二)利用读者愿信从之贤哲理论。

(三)自附短而激刺人使之起行的理论。

(四)附引人反省的问题,皆以动人为主。此书仿耶教查经用书体裁,为非宗教徒用。【54】

由此可见,恽代英的“圣人”心态可能并非以中国本土传统的儒家圣贤为唯一标杆,很大程度上,恽代英的道德修身带有西方基督教宗教家(西方“圣人”)的某些工具性的异域色彩,尽管这种色彩是缥缈而斑驳的,且大多附丽于中国传统儒家的道德人格。正如恽代英在7月3日的日记中对基督教活动方式的认识:“至宗教之祈祷信仰,自有特殊之作用,然非真宗教家不能得此作用。”【55】这些恰恰反映了恽代英生活的时期是一个转型时代,随着西方文化力量的强势进入,中国本土文化与西方文化开始高度碰撞交融,中国传统文化思想进入了近代的一个急剧转型期。

恽代英虽然与基督教青年会接触频繁,但始终对基督教抱持敬而远之的态度,很大程度上,他对中国传统道德理想主义的价值功能充满了信心。7月4日,在基督教青年会的组织下,恽代英在庐山参加了系列活动后,他感慨道:“人言基督有能力,实则基督个人生前能力之所及不过十二使徒,一卖师,其十一则逃命耳。故其力之所及,仍因后人善继之功。吾等今日作事固不敢比基督,然人亦谁知吾等能力所届,不能等于基督或更大于基督乎?故吾人完全不必自馁自轻也。”此外,恽代英还批评基督徒:“基督徒好自居于清洁高尚不骄傲之地位,而责人不清洁不高尚骄傲,此亦非良态度。”【56】除了恪守儒家道德理想外,恽代英似乎也很推崇中国墨家的“兼爱”主张,认为该主张超越了基督教理论。“基督教舍己乃以有升天亲帝制欲望,尚不如墨子纯以兼爱之理舍己。且墨子之说,亦非难行,战国时盛行,至汉废百家,说乃不昌。”【57】既然基督教的理论并非天下唯一的真理,假若凭借自身的努力获得较之基督徒更大的成绩,这可能是一种不言而喻的胜利。其实,之前恽代英在给朋友舒新城的回信中曾经提出:“吾等不在以口舌与宗教家争,而在有实在之成绩以示之。且天下待援手者众矣,吾等苟有真志,岂当徒为无责任之言论批评,而不就力所能及一尽拯救之责乎?”【58】恽代英也曾明确表示不赞成信教:“吾等不能信上帝,不能信耶稣为神子,则虽信教不过自欺,修养、助人两无裨益。如谓可不知而姑信之,则吾有良心说,职分说。”【59】由此可见,恽代英虽然对基督教的某些形式手段颇有兴趣,但其思想根柢仍然是建基于中国传统思想资源之上。

在转向政治激进主义前后,恽代英的“圣人”心态是一以贯之的。1919年3月6日,已为中华大学附中部主任的恽代英在为革新学校事业操劳之际,在日记中自励:“吾之生活除为他人几无意义。若丧吾品格,尚安有为他人之可言?故今立志,一息尚存,今日之心终百劫不变也。”【60】五四运动爆发后,恽代英对于群众的道德、知识等程度的认知是清醒的,但不可避免地夹杂着道德责任感和精英式的“圣人”心态:“人类多数在道德及知识上,常总只这等程度。吾等之责务,乃在就此等程度之人类,而谋所以善处之。如此,然后可以自存于社会。如此,然后可以以我等高尚之脑筋,引导社会,驱使社会。如此,社会才有进化,人类之德智才有进化。徒厌世无益也。徒避世亦无益也。知其不可为而为之,此伊尹所以为圣之任。世界惟恃此类人,才能由不可为进为可为。”【61】

既然需要引导社会

如何培养具备领袖能力或者领袖精神?

7月24日,恽代英在日记中对此进行了勾画:

在自身方面,包括两方面内容:一是计画力,主要分为事前计画(周密),临事计画(机警),事后计画要审慎以防流弊,要恒久以防中辍;二是魄力,主要分为对事(勇猛,肯负责任),对人(能指导分配任务)。

在同事人方面,也包括两方面内容:一是得其信心,主要分为示以高尚纯洁精神(无私),示以成功成绩(无为高远事、易失败事),示以不亏损朋友成绩;二是得其助力,主要分为和平谦逊……不生恶感,以感情动人(信、爱、助、谅)生好感,名利让之同事,劳怨自负之。【62】

不难看出,恽代英所期望具备的领袖能力或者领袖精神,其实不啻是一种“圣人”能力和“圣人”精神,其中隐约可见中国儒家圣贤的道德精神和基督教理论的某些思想印痕。

令人惊讶的是,两个月后,恽代英的“圣人”心态似乎达到了一个新的阶段。或许是因为看到了五四运动中青年人政治参与的蓬勃力量,9月26日,恽代英在日记中提出,“我今年很有些觉悟”,其中特别提到他与他身边的青年知识群体对社会国家的政治担当,“应觉我们是中国惟一可靠的救星”。恽代英随后对该年的“觉悟”进行剖析:“其实说起来,这并不是我觉悟了一个甚么新道理,这道理多少我原知道,但是我以前只仿佛是知道know﹝知道﹞,现在我简直觉得了feel﹝感觉﹞,不但是觉得,我简直象看见了一样see﹝看见﹞。所以我说我觉悟了,便是说我从我含糊笼统的知识中间,得了个真知确见的知识。”【63】次日,恽代英再次强调,“中国的唯一希望是在我们——我们便是说恽子毅同恽子毅的朋友” 【64】,这里,恽代英的“圣人”心态——神圣使命感、高度自我期许和救世情怀,在政治运动发展与个体政治参与热情的催生下,似乎达致一个新的高度。

04 牺牲精神

恽代英个人性格中让人慨叹的悲壮深沉的自我牺牲精神,这大概就是他道德“先知”和“圣人”心态的性格特质的逻辑归宿。恽代英少年时期即对谭嗣同的狱中诗表现出一种的超乎寻常的偏好,这一方面显示其具有高远志向与入世情怀,另一方面似乎凸显恽代英早年对激进主义式英雄主义存有心仪的迹象,至少在一定程度上折射出恽代英对晚清维新志士牺牲精神的欣赏和钦羡。【65】随着年岁的增长,恽代英似乎对社会普遍的道德沦丧表现出了一种焦虑和内在的使命感。

1917年,恽代英提出,“所谓读书人气节沦丧久矣,吾尽心力必有以矫正之,即令天下于此浊世中,群呼我为书痴,吾亦无所憾。”【66】

总而言之,恽代英早年的高远志向及入世情怀为其牺牲精神的生成奠定了基础,加之由于其身边诸多亲人离世而产生的一种悲怆苍凉的无常情怀和幻灭感,共同催生了恽代英超越性的牺牲精神。特别是妻子沈葆秀的离世,在相当长一段时期,恽代英发自内心的深沉的内疚感和负罪感萦绕在他的心田,这很可能成为他决意抛开世俗生活,专注奉献社会的潜在的无意识的契机。

1918年对于恽代英而言,可能是其最为哀伤悲痛的一年。首先是恽代英的同父异母兄弟恽代竞因肚脐风早死,接着是恽代英妻子沈葆秀及新生儿秀生相继离世,后者对恽代英精神世界的影响委实难以估量。除了极度悲痛外,恽代英对妻子的离世怀有深深的内疚自责之情,这种内疚情感在恽代英日记中有多处展现和表达。2月25日,沈葆秀因难产离世,恽代英颇为自责,认为是自己倚赖他人,没有及时采取救治措施所致:“呜呼!吾误葆秀矣!”恽代英进而愧疚地提出,“吾既断送葆秀,再有负葆秀以误他人者,有死而已。吾愿来生化女子身,即以葆秀为夫而事之,亦使吾尝此生产之苦。吾此言,他人或笑吾痴,究竟他生之事,终不可知,此言仍便易话。若吾之负葆秀,则千古之恨矣。”【67】此后恽代英时常追思沈葆秀,并一再地谴责自己作为丈夫角色的不足之处,内心的负罪感似乎在一段时期弥漫了他的思虑,充斥了他的情感空间。在恽代英追思妻子的话语中,使人惊异地注意到他的一个倾向,即恽代英对社会现状存有一种深深地不满,很难知道恽代英的不满表现在哪些方面,但一个大致可以明确的事实是:中国传统道德主义在西方文化的强势冲击下渐趋萎缩,国家面临的危机始终没有解决,知识分子在科举制度废除后似乎缺乏安身立命的处所。或许基于上述认识。恽代英才愤懑地带有情绪化地提出:“且此等世界,活着亦徒增烦恼,且我又每好先他人而后自身,葆秀从而必吃多少之亏。”既然存在这个世界没有什么意义,且恽代英往往先人后己,难怪他表示,“吾意,彼在吾等爱好正浓之时飘然而去,使我永不能忘,亦未始非彼之一福。”【68】

此后,恽代英一直处于内心深深的自责中而不可自拔。3月24日,恽代英在日记中反省其与葆秀离世的关系,“仲清言葆秀生前精神即颇萎靡。思之良然。此盖来此屡病又无聊所致。此其生活力低,所以易遇此等乖运也。吾惜未能于彼生前一破此畏羞之习,使吾每日以一、二小时与之偕行出游,彼常出外,精神自然振作,且身体活泼,疾病亦应少。且吾每日有二小时休息,彼我俱有利也。吾等屡言共往拍一照,言之虽久,仍以畏羞终竟未往。使葆秀困居此斗室中,长日郁郁,每叹如处牢狱。而吾终日昏瞶,扬扬不理,以至于彼死日。此亦吾根本上误葆秀者也。”【69】几天后,3月28日,恽代英在“第二次致葆秀书”中检讨自身:“吾作事过于刻板,且爱书过于爱汝,每使汝孤寂无聊,今日回忆殊有愧矣。吾原谓将来卒业,则汝之幸福渐增,岂知汝竟不待吾卒业而去乎?”【70】“吾自问,除一种痴情,一种向上心,并此干净身体以外,更无事可以对得住汝。”【71】5月23日,恽代英听仲清说沈葆秀在冥间颇苦后,在日记中对此说表示怀疑,但仍然表示:“葆秀为我而死者也。葆秀苦,我必不独乐,未知天亦鉴余舍己芸人之愚,而一拔葆秀于苦海中乎?”【72】 6月3日,恽代英在“第三次致葆秀书”中再次自责:“吾无福之人,不能终有有家之乐,又荒疏愚拙,使卿不免死于非时。吾之负卿,更何以自赎哉?”【73】6月15日,恽代英开始生病。【74】17日,患病的恽代英在追忆往日生活情景中思念妻子:“余忆与葆秀连床共话时,或过夜分,兴之所至,高谈阔论声排户闼。今日固不得此,回想尚有余味。痴郎总有痴法寻快活,惟夜台漠漠,几时才让我分享此味,以一减葆秀之痛苦耳。”【75】

在对妻子的追忆中,恽代英似乎表现出一种对死亡的期待和渴望,这样心理状况很可能与恽代英患病时的非理性情绪有关。不得不说,自妻子沈葆秀离世后,无常的和虚幻的世事使恽代英比往昔更多地思考死亡和存在的问题,6月25日,恽代英对妻子的猝然离世表示不解:“忆爽弟(恽代竞,恽代英同父异母兄弟)逝世时,葆秀健康如我,何期不五六日遂亦永诀。”【76】恽代英一再地表示对妻子的忠贞。对于恽代英而言,也许将来合葬是表达与离世的爱人感情坚贞的象征,他多次表达了对死亡或将来与妻子合葬的期待。“吾惜以种种关系,不能为匹夫之谅,以寻葆秀于冥冥之中。吾惟望天年之至,终有同归于尽之一日。”【77】1919年2月15日,恽代英写道:“我的最小的弟弟哟,我的好弟弟,我的好朋友,家中的事都托咐给你了。当我离开人间后,请把我和我的爱妻埋葬在一起。”【78】4月30日,在想到中国传统丧葬之弊时,主张改革旧习俗,且从自身践行:“吾每念他日物化,诚决然不须用此;每念如不得与葆秀合葬,宁甘火化。否则一丝不挂,用麻布口袋装之,深埋于地下十余尺。迟早终是朽骨,何必做此等无益事。”【79】

总而言之,恽代英对妻子离世充满了自责内疚之情,这种内疚感和负罪感很大程度上促使他背负更为沉重的责任感和使命感,当然,这种责任和使命主要不是针对个人和家庭,而是整个社会和世界。

如果说1918年是恽代英生命中难以承受的一年,那么1919年已经大学毕业且参加工作的恽代英仍然不得不继续承受丧亲之痛。4月30日,恽代英的福婶(小叔恽省三的妻子)因病离世,“今日福婶因肺炎逝世。由于胎后失调,连年屡获大病,至去年底陟﹝陡﹞然吐血,缠绵至今日下午三点半逝世,尤为福叔与子世弟悲。”【80】该日,恽代英参与了福婶的葬礼,“晨至福叔处,点主出殡,我引幡至长春观,偕柩至鲤鱼山(卓刀泉附近),遂至卓刀泉小憩。三时柩入土。福婶一生又如此了结矣。人生梦幻,还值得寻苦恼耶?吾意求乐,使人受敬,然后自己有些享受,为福叔道此旨。”【81】

由上可知,恽代英在福婶葬礼上已经流露出人生无常虚幻的思想,这种思想可能导致两种截然相反的倾向,一种是个人享乐主义,另一种是为社会牺牲自我的精神,恽代英对人生无常虚幻的认识恰恰可能导致一种奉献社会牺牲自我的情怀。

恽代英兄弟四人,其长兄恽代钧青年时患精神病多年,三弟恽代兴患癫痫病。【82】 到1919年9月21日,恽代兴身体状况愈为孱弱不堪,以致“足软不能立,并不能跪”。【83】27日,恽代英似乎预感其三弟难以熬过这一关,“子发弟病状颇不佳,虽然服药,而痰涌作声,气息不属,窃念弟因病废一死,亦可谓解答,惟二十余年兄弟之情,殊不能堪矣。”【84】翌日,恽代兴离世,恽代英日记中提到,“子发弟病革,竟于下午五时弃世。吾拟挽子发弟一联:“问天何心?他廿年烟样光阴,既拙既痴还短命;一死亦罢!愿来生再作兄弟,无灾无病到白头”。【85】约20天后,恽代英在日记中进行深深的道德忏悔,认为自己对恽代兴没有尽到兄长应有的照顾责任,其中隐约可见他内心深处的道德负罪感和内疚意识。【86】可以说,恽家的不幸是一件连一件的,沈葆秀离世后,恽代英的伯父曾嗟叹恽家家运,并数夜失眠。【87】很可能恽代英身边不幸事件的发生和身患病痛的人的悲怆凄苦激发了恽代英的拯救情怀和牺牲精神——无常和痛苦恰恰为一种理想主义情怀注入了鲜活的动力,牺牲个人世俗的幸福恰恰为了世俗人们获得更大的福祉。其实早在1919年3月6日,恽代英即表达了一种献身社会的决心:“吾之生活除为他人几无意义。若丧吾品格,尚安有为他人之可言?故今立志,一息尚存,今日之心终不劫不变也。”【88】这很可能是执著恽代英牺牲精神的个人陈述。

由于深受儒家道德理想主义和基督教的影响,加之特殊的个人生活际遇和自律的道德节操,终于造就恽代英敏感的心灵空间和一往无前的牺牲精神。“有一天晚上回家的时候,我忽然觉得我既是独身的人,便是世界上多余的一个人……总而言之,我这个人不应该还谈什么家庭幸福。我若享了家庭幸福,总是不应该享受的,我若享不了家庭幸福,那却是当然的。我既不应说甚么家庭幸福,我这个人还希冀甚么衣食住的享受呢?所以我要求将来幸福,一定应在社会上求,在朋友中求。”【89】这里,恽代英个人充满悲怆感的存在意识凸现一个精神主体孤寂的纤弱身影,既然再也难以寻觅到曾经的家庭幸福,那么实现个人的价值只能献身社会,唯有如此,也许方能舒缓个体心灵中潜伏已久的意义危机。

总而言之,五四前后恽代英的性格为人们展现了一幅奇妙的图景:注重道德修身,俨然道德“先知”;具有天然的使命感、敏感的智性心灵和禁欲主义倾向的“圣人”心态;以及由一种高远志向、内疚自责及难以言表的无常幻灭情怀所生发牺牲精神。恽代英的“圣贤型”性格在五四前后尤为凸现,这很可能表现了一个对自身智性素养和道德人格充满自信的年轻人的高远抱负。

结语

章太炎认为,革命是一项需要最高道德的事业。【90】恽代英的革命“圣人”形象并非是共产革命的自然产物,更多的是与其道德理想精神下超越【91】的“圣贤型”性格存有紧密关联。尽管恽代英的“圣贤型”性格具体内涵在各个时期有所侧重,从个人智性上的自信、对中国传统道德和秩序规范的深深服膺、高远的政治抱负、对基督教救世的不以为然(但不可否认,恽代英也受到基督教的某些影响),到救国主义情怀的高涨,但无一不凸显恽代英炽热的道德使命感、高度自我期许和慨然救世情怀。恽代英的“圣贤型”性格展现了中国近代思想史上转型时期某些知识分子的心路历程,显现部分知识精英在中华优秀传统文化和西方文化激荡交汇中的执著和抉择。恽代英显然属于许纪霖所谓的五四一代知识分子,即在文化心态、道德模式等方面依然保存着中国传统的不少特点。【92】尽管恽代英很早就接触了西方的思想,甚至在他不到二十岁的时候就为西方的无政府主义思想深深吸引,但中国传统文化底蕴与精神特质毋庸置疑成为他心灵世界的观念内核。从恽代英的“圣贤型”性格到国民革命前后恽代英革命“圣人”形象的呈现,似乎印证了美国学者墨子刻对中国近代知识分子的看法:他们常常是承袭了传统儒家的道德理想主义,只是在实现这种道德理想主义的工具上(不论是科学技术或者是典章制度)接受了西方的文化而扬弃了传统。【93】

恽代英革命“圣人”形象是一种崭新的革命道德形象,这种革命道德形象是中国传统儒家道德理想主义与列宁式政党革命道德互为形塑的产物。具体言之,恽代英“圣贤型”性格的要义——道德“先知”、“圣人”心态和牺牲精神——很大程度上是与共产革命所需的革命道德人格特质相契合的。因之当恽代英向共产主义转向之后,这种极具中国传统道德理想主义底色的“圣贤型”性格与共产革命道德实现“有机型”融和,并生成一种革命“圣人”形象。由此不难想象,恽代英革命“圣人”形象具有巨大的革命道德感召力,其中充盈了革命理想主义和革命乐观主义精神,无疑对革命事业发展起到了一种润物无声的动员作用。概言之,国民革命前后恽代英革命“圣人”形象是其“圣贤型”性格的自然逻辑延伸,也即中华优秀传统文化中的道德理想主义在革命年代的一种特殊再现。

注释

【1】代表性成果包括胡提香:《恽代英在广东的革命实践》,《广东党史》1995年第4期;赫坚、程舒伟:《略论大革命时期恽代英宣传与阐释新三民主义的特色》,《社会科学战线》2009年第12期;姚军、陈乃鹏:《青年之楷模:“五卅”运动时期的恽代英》,《中国青年研究》2011年第12期;戴和杰:《南昌起义中的恽代英》,《党史纵横》2011年第8期。

【2】代表性成果包括杨智勇:《试析恽代英在〈中国青年〉中所阐述的新民主主义革命基本思想》,湖南大学2003年硕士论文;刘满成、望鹏程:《恽代英与〈中国青年〉》,《湖北行政学院学报》,2014年第8期。

【3】代表性成果包括李正兴:《恽代英“国民革命”观略述》,《江西社会科学》1999年第2期;杨海兰:《恽代英的国民革命观》,《思茅师范高等专科学校学报》2001年第1期;白应华:《论恽代英的“党内合作”思想》,《临沧教育学院学报》2005年第9期;刘慧娟:《论大革命时期恽代英的政治思想贡献》,《上海党史与党建》2015年第12期。

【4】参见李金铮:《再议“新革命史”的理念与方法》,《中共党史研究》2016年第11期。

【5】阳翰笙:《照耀我革命征途的第一盏明灯》,人民出版社编辑部编:《回忆恽代英》,人民出版社2015年版,第16页。

【6】郭沫若:《纪念人民英雄恽代英》,《回忆恽代英》,第180页。

【7】匡亚明:《关于恽代英烈士的一些情况》,1972年1月29日,恽代英烈士档案,雨花台烈士纪念馆馆藏。

【8】【9】【11】参见张国焘:《我的回忆》第二册,现代史料编刊社出版1980年版,第293-294、294、313-314页。

【10】据谭天度回忆,大革命时期,在广州时,同志们常这样称呼恽代英;在南征过程中,李立三曾以“圣人”称呼恽代英。参见谭天度:《追忆南昌起义》,中共广东省委党史研究室编:《广东党史资料》第三十辑,广东人民出版社1998年版,第166页。

【12】参见陈同生:《代英同志的教导毕生难忘》,《回忆恽代英》,第218页。

【13】【14】茅盾:《〈记Y君〉及其他》,《回忆恽代英》,第185-186、198页。

【15】参见田子渝、任武雄等:《恽代英传记》,湖北人民出版社1984年版,第191页。

【16】冯友兰:《中国哲学简史》,北京大学出版社2010年版,第272-273页。

【17】恽代英:《文明与道德》,《恽代英全集》(第一卷),人民出版社2014年版,第31页。

【18】【19】【20】恽代英:《社会性之修养》,《恽代英全集》(第一卷),第99-104、104-105、104页。

【21】【22】【23】【24】【25】【26】【27】【28】【29】【31】【32】【33】【34】【35】【36】【37】【38】【40】【42】【43】【44】【45】【46】【48】【49】【50】【51】【52】【53】【54】【55】【56】【57】【58】【59】【60】【61】【62】【63】【64】【67】【68】【69】【70】【71】【72】【73】【74】【75】【76】【77】【78】【79】【80】【81】【82】【83】【84】【85】【86】【87】【88】【89】恽代英:《恽代英日记》,中共中央党校出版社1981年版,第73、93、198、200、32、346、333、362、379、404、411-412、423、423、659、659、659、584、48、50、50、64、118、72、296、299、438、354、356、358、363、427、430-431、431、441、369、499、543、589、632、633、292、302、319、324、326、385、396、407-408、410、417、417、486、532、531-532、549、702、629、632、634、630-631、300、499、636页。

【30】【39】【41】【66】恽代英:《爱澜阁自叙(续)》,《恽代英日记》,中共中央党校出版社1981年版,第5-6、3、3、3页。

【47】参见沈光祖:《恽代英轶事数则》,1985年8月9日,恽代英烈士档案,雨花台烈士纪念馆馆藏。

【65】参见恽子强:《回忆恽代英烈士生平——纪念代英二哥殉难三十周年》,1961年,恽代英烈士档案,雨花台烈士纪念馆馆藏。

【90】【93】参见张灏:《思想与时代》,上海文艺出版社2002年版,第265、393页。

【91】“超越”一词使用,受张灏先生“超越意识”的启发,参见张灏:《思想与时代》,第162页。

【92】许纪霖:《许纪霖自选集》,广西师范大学出版社1999年版,自序第3页。